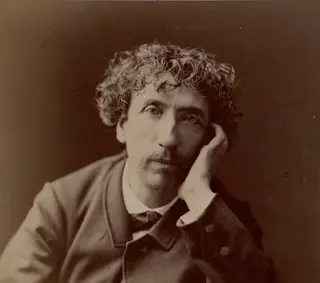

Le manège des Chevaux de bois du Jardin du Luxembourg, dit aussi « ancien jeu de bague », fut créé en 1879 sur les dessins originaux des animaux de Charles Garnier, architecte de l’Opéra de Paris. Ce dernier était, en effet, le parrain de la fille de la première exploitante du manège, Mme Misset.

À sa conception, le manège possédait un piano mécanique d’accompagnement. Il fut retiré en 1917, date à laquelle une décision du Sénat interdit toute musique dans le Jardin du Luxembourg, hors les concerts organisés dans le kiosque.

Installé près du jeu de paume, ce manège fut la première attraction à s’implanter sur la terrasse ouest.

Peu à peu, un nouvel espace dédié à l’enfance vit le jour au cœur du jardin, avec l’aménagement des balançoires et du théâtre de marionnettes.

Ce jeu d’habileté, jadis itinérant, est dérivé des antiques jeux de bagues. Il consiste à décrocher en mouvement, à l’aide d’une baguette, des anneaux contenus dans une « poire ». L’axe sur lequel repose le chapiteau fut actionné manuellement jusque dans les années 60. Les montures y étaient fixées par une tige métallique.

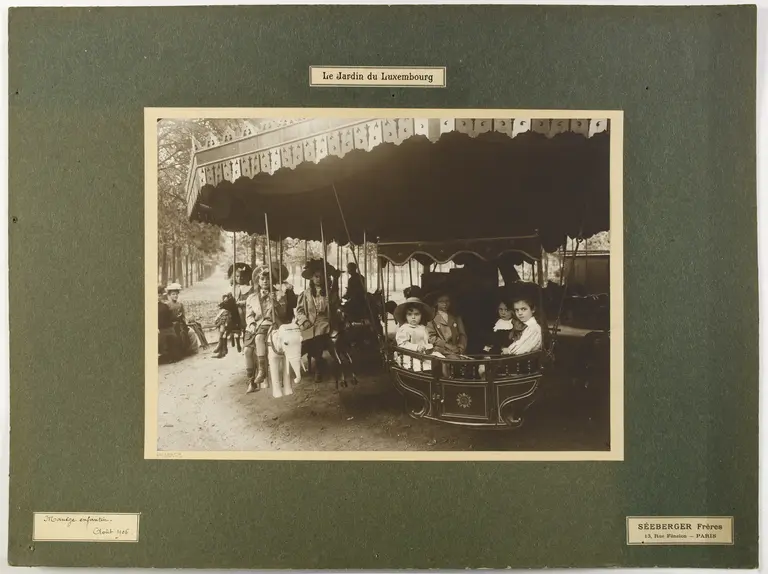

Le manège du Jardin du Luxembourg était animé par deux nacelles, l’une rouge, l’autre verte, une vingtaine de chevaux ainsi que par une paire de lions, des girafes, des éléphants et des chameaux. Fabriqués en bois, sans doute en Allemagne, les sujets mêlaient un décor sculpté avec finesse et des rehauts colorés dessinant des yeux, un harnais, des sabots. À l’origine, les destriers portaient aussi de véritables queues en crin. Des lanières en cuir garantissaient la sécurité des enfants et des guides leur permettaient, par l’imagination, de diriger leur monture. Maintes fois restaurés, les propriétaires successifs ont veillé à ce que les animaux conservent leur allure d'antan. Chacun avait un nom, fièrement inscrit en lettres capitales.

Un article de Pierre Plessis paru dans le journal Le Gaulois, dans l’édition du dimanche 4 mars 1923, décrit ainsi l’attraction :

« Le manège est entouré d’une barrière verte. La directrice est abritée dans une guérite verte comme la barrière, et le directeur tourne la manivelle. Pour six sous, on peut faire un tour. À chaque tour, avec une brochette on saisit un anneau au passage. Les enfants qui sont trop petits sont attachés avec une courroie sur les chevaux en vrai bois, sculptés en plein, et peints de couleurs naturelles. De braves petites bêtes jolies comme tout, élégantes, bien campées, accompagnées de deux éléphants blancs, l’un qui se nomme « Riri », et l’autre « Toby ». Toby est plus majestueux ; il porte une calotte rouge…on n’a jamais su pourquoi. Les plus beaux chevaux s’appellent « Papillon », « Bambin », « Polo », « Joyeux », « Loulou » et « Lolotte ». Il y a aussi une girafe dont le cou, de bois également, a au moins un mètre de haut ; rien que pour la voir, on peut faire ce voyage-là. Elle se nomme « Fatma ». Il y a un cerf à grandes cornes qui se nomme « Pied léger » et un lion noir dont j’ornerais volontiers une cheminée de ma maison et qui porte un nom digne de sa crinière : « Brutus ».

Pierre Plessis, journal Le Gaulois, édition du dimanche 4 mars 1923

Le tournoiement des animaux a également été immortalisé dans la littérature : par Rainer Maria Rilke, dans son poème Das Karussel (1906), qui demeure une référence familière dans le paysage littéraire germanophone, et dans le roman Enfance (1983), de Nathalie Sarraute, dans lequel elle se remémore l’attrait du manège.

« Quand j’aperçois de loin la grille verte autour des chevaux de bois et leurs formes multicolores qui glissent, ils tournent, j’entends leur musique chevrotante, j’ai envie de courir vers eux, je voudrais qu’on se dépêche… »

Nathalie Sarraute, roman Enfance (1983)

Depuis 1880, son exploitation n'a jamais cessé.

Dans un souci de conservation, le lion « rouge et très méchant » décrit par Rilke, « Sultan » et l'éléphant « Toby », furent retirés du manège dans les années 1970 et, reçus en don, ont été restaurés en 2025.

Page mise à jour le 14 mai 2025

.

Ressources documentaires :

Manège enfantin, août 1906, Séeberger Frères, Photographe , Photographie de la collection du Musée Carnavalet

Les petits métiers des jardins publics à Paris, un exemple, le Luxembourg, thèse de Mme Claudette JOANNIS , mai 1976.